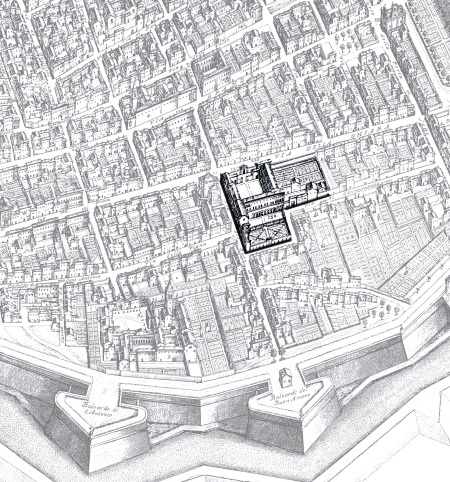

Il cinquecentesco palazzo tradizionalmente attribuito a Ludovico Sforza detto il Moro, Duca di Milano, appartenne in realtà ad Antonio Costabili, segretario di Ludovico e personalità di spicco della corte del Duca Ercole I d’Este.

Il cinquecentesco palazzo tradizionalmente attribuito a Ludovico Sforza detto il Moro, Duca di Milano, appartenne in realtà ad Antonio Costabili, segretario di Ludovico e personalità di spicco della corte del Duca Ercole I d’Este.

Il progetto iniziale fu dell'architetto ducale Biagio Rossetti, nume tutelare dell’architettura ferrarese del Rinascimento.

Il cantiere del palazzo vide all’opera alcuni illustri scalpellini e pittori della corte estense dell’inizio del XVI sec.:

fra i primi Gabriele Frisoni,

Girolamo Pasino e Cristoforo di Ambrogio, fra gli altri Benvenuto Tisi detto il Garofalo, Ludovico Mazzolino e l’Ortolano.

Biagio Rossetti iniziò la costruzione dell’edificio nel 1500 e nel 1503 la lasciò alle cure di Girolamo Pasini e Cristoforo di Ambrogio da Milano. Tuttavia nel 1504 essa venne definitivamente abbandonata e l’edificio rimase incompiuto.

Fulcro del palazzo è il cortile d'onore, completato solo su due lati e ornato da un doppio loggiato dalla ricca decorazione scultorea in pietra bianca, probabilmente opera di Gabriele Frisoni.

|

|

|

Palazzo Costabili detto di Ludovico il Moro |

Palazzo Costabili detto di Ludovico il Moro |

Dello stesso è la scalinata di accesso al piano nobile, con alzate dei gradini decorate con motivi geometrici, delfini e palmette.

Le finestre del piano nobile, originariamente alternativamente aperte e cieche,

creano un gioco di pieni e vuoti che ancora si può in parte apprezzare sulla

facciata del palazzo su via Porta d'Amore. Il loggiato del lato meridionale del

cortile d’onore prospetta su un vasto giardino.

All’incompiuto palazzo non manca la decorazione di una parte degli interni. Sono

notevoli le volte lunettate di tre stanze al pianterreno, affrescate, secondo

l’opinione predominante, da Benvenuto Tisi detto il Garofalo (1481-1559) e dai

suoi allievi. Nelle due sale sotto l’ala di levante, dette rispettivamente

Sala delle storie di Giuseppe (dalle scene a chiaroscuro inserite tra una

decorazione fitomorfa stilizzata su fondo turchino) e Sala delle Sibille e

dei Profeti (anche questa per le figure rappresentate, in gran parte

policrome) la fattura talora scadente fa pensare più agli allievi che al

Maestro.

Di tutt'altro tenore è la terza sala affrescata, detta Aula Costabiliana

o Sala del Tesoro, posta presso il portico meridionale e i cui affreschi

sono concordemente attribuiti al Garofalo. Di forma rettangolare, è fregiata in

alto da 18 lunette a chiaroscuro con scene riferibili al mito di Eros e Anteros, o dei

due Amori. Così le descrive il soprintendente Carlo Calzecchi Onesti in un suo libro del 1936 sul

Palazzo di Ludovico il Moro: scene «di un mito dei

due Amori, che attende ancora chi lo commenti: prima che il secondo Amore nasca

in solitudine selvaggia, è consultata una Dea cui si chiede: DIC DEA, QUA NATUS

RATIONE ADOLESCERE POSSIT. La Dea dà il responso: EST RURSUS PARIENDUS AMOR. Il

secondo Amore è svegliato dalle Grazie: più tardi i due Amori, riuniti, hanno da

Vulcano le ali, cavalcano cicogne, ecc.»

Nella volta, con audace prospettiva da sotto in su, sono raffigurate scene della

vita di corte, di evidente ispirazione mantegnesca (la Camera degli Sposi nella

reggia mantovana): da un’ampia balconata rettangolare, tra festoni di fronde, si

affacciano una trentina di personaggi assorti in lieti conversari e muniti di

strumenti musicali. Al rosso dei tappeti anatolici da preghiera (tra i primi di

questo tipo conosciuti in Europa) che pendono dalla balconata, fa riscontro il

verde dei festoni che si collegano sopra la lieta comitiva, sullo sfondo del

cielo. La prospettiva aerea è continuata, al centro, da una fascia dodecagona

con inserti monocromi di ispirazione classica che sale a forma di cupola fino a

un grande rosone in legno dorato, certo inclusovi in epoca posteriore.

Palazzo Costabili. Sala del Tesoro o Aula Costabiliana: particolari delle

decorazioni

Proprietari diversi si succedono dalla fine del XVI secolo in poi,

frazionando e modificando l'impianto e riducendo infine la struttura in uno

stato di grave degrado. È Direttore Generale alle Antichità

e Belle Arti Corrado Ricci quando si definisce, nel 1920, l'esproprio del

Palazzo, acquistato dal Demanio dello Stato per 195mila lire. Nel 1930 il

Ministero decide che il palazzo diventi sede del materiale archeologico

proveniente dalla necropoli di Spina; i lavori, resi possibili grazie ad uno

stanziamento ministeriale di un milione, terminano alcuni anni dopo e il 20 ottobre 1935

viene inaugurato il Museo Archeologico Nazionale.

Tra i caratteri di questa splendida residenza rinascimentale risultano dominanti

il colore dei materiali impiegati, l'armonia delle forme, l'accogliente ed ampia

corte che, tramite il porticato, si apre sul giardino, gli squisiti ornamenti

dello scalone, la fuga di sale e lo spazioso corridoio al piano nobile, i

soffitti lignei e i cicli di affreschi che decorano tre delle sale del piano

terreno.

Il Museo Archeologico Nazionale conserva ed espone le testimonianze archeologiche ritrovate nella provincia di Ferrara, prime tra tutte quelle di Spina

che, tra il VI e il III sec. a.C., rappresentò uno dei centri focali della regione.

Nelle sale del Museo attualmente aperte al pubblico sono visibili alcuni dei corredi ritrovati nelle necropoli della città (necropoli di valle Trebba e di Valle Pega), ovvero i gruppi di oggetti -talora veramente impressionanti per bellezza e ricchezza- che accompagnavano il defunto nel viaggio verso l’oltretomba.

Tra tali oggetti e manufatti, l’elemento più rilevante è costituito dalla ceramica attica

figurata che, nelle ripetute associazioni funzionali che ruotano attorno al cratere, evoca principalmente (e soprattutto nelle sepolture di rango) i rituali del convito e del simposio.