"I ferraresi di una certa età ricordano più il giardino che il museo".

Parola di due estensi doc, Mario Resca, classe 1945, Direttore Generale per la

valorizzazione del patrimonio culturale del Ministero per i Beni e le Attività

Culturali, e Carla Di Francesco, Direttore Regionale per i Beni Culturali e

Paesaggistici dell'Emilia-Romagna. Di quando, bambini, ci venivano in gita

scolastica, ricordano le vetrine, certo, i reperti, gli stucchi e le preziose

ceramiche attiche: ma il ricordo più vivido è per il giardino del museo, con le

sue siepi, il roseto, il vasto labirinto.

Con il passare del tempo, la penuria di fondi ha portato al collasso l’unico

esempio compiuto di giardino formale storico superstite a Ferrara. Ora un

progetto di restauro di elevatissimo livello culturale porterà

a nuova vita il giardino di Palazzo Costabili, contribuendo a far vivere al

Museo Archeologico Nazionale di Ferrara quel secondo Rinascimento già iniziato

nel 2007 con l'ampliamento espositivo, l'apertura di molte nuove

sale, il restauro della Sala del Tesoro affrescata dal Garofalo e la riapertura

della Sala delle Monossili (piroghe).

La Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia-Romagna

ha pianificato un intervento finalizzato ad una valorizzazione degli spazi verdi

del museo che permetta, oltre che un restauro dei valori storici e formali,

anche una ottimizzazione delle risorse di manutenzione. I lavori di restauro, iniziati nell'agosto 2009,

si sono conclusi entro la fine dell'anno:

la spesa si aggira sui 300mila euro interamente finanziati dal

Ministero per i Beni e le Attività Culturali grazie all'utilizzo di una parte

dei Fondi Lotto 2004-2006.

Il 18 giugno 2010 il Museo Archeologico Nazionale di Ferrara si

riapproprierà dei suoi Giardini, per anni preclusi al godimento dei visitatori e

della cittadinanza e finalmente restaurati grazie ad un accurato intervento di

restauro.

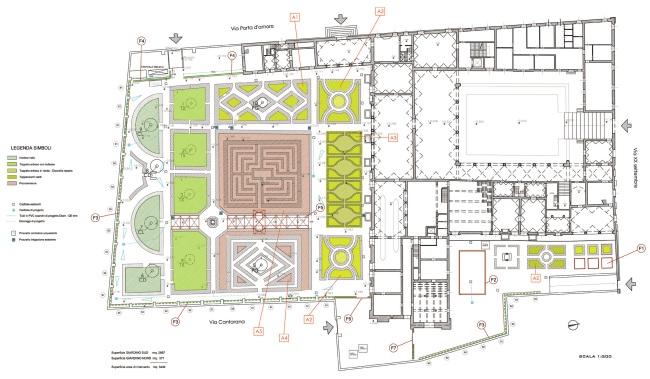

Una suggestiva immagine del giardino di Palazzo Costabili di gusto

neo-rinascimentale. Al centro, il labirinto aggiunto negli anni '50

Il Giardino di Palazzo Costabili, quello attuale a mezzogiorno, costituisce

l’unico esempio compiuto di giardino formale storico superstite a Ferrara. Non

si tratta, in realtà, dell’originale giardino rinascimentale ma di una

simulazione, un esercizio di stile realizzato negli anni Trenta, in occasione

dei lavori di restauro del complesso, in un’area che corrispondeva in parte con

gli antichi orti del Palazzo.

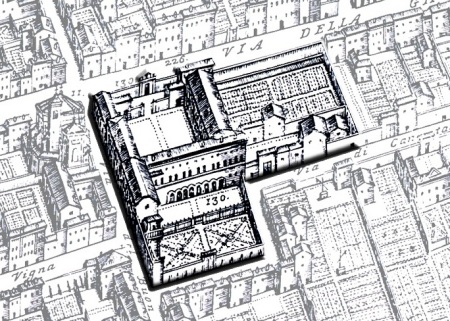

Il giardino di rappresentanza vero e proprio era invece situato lungo la Via

della Ghiara, a levante del Palazzo Costabili. Di questo giardino non rimane che

un piccolo brandello e la memoria storica, testimoniata dai documenti e da

vedute antiche.

Il giardino di mezzogiorno ha subito, soprattutto negli anni cinquanta, numerosi

interventi e l’impianto di specie arboree e arbustive incongrue, dettato più da

mode e gusti del momento che da un vero progetto.

Lo stato dell’impiantistica era obsoleto, la necessità di grandi manutenzioni

non era commisurata alle risorse umane del Museo ed alcuni alberi avevano

mostrato preoccupanti segni di degrado.

Per questi motivi la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici

dell’Emilia-Romagna ha deciso di utilizzare parte dei Fondi Lotto 2004-2006 per

un intervento finalizzato ad una valorizzazione degli spazi verdi del museo che

ha permesso, oltre che un restauro dei valori storici e formali, anche una

ottimizzazione delle risorse di manutenzione.

Sono state effettuate indagini a tappeto affinché tutta l’operazione potesse

contare su un quadro conoscitivo preciso e dettagliato.

Indagini archeobotaniche e palinologiche hanno restituito interessanti dati

sulle specie vegetali presenti nell’area nel corso dei secoli; studi agronomici

condotti grazie ad una convenzione di collaborazione con il Comune di Ferrara,

hanno consentito di ricostruire un quadro completo dello stato vegetazionale e

agronomico; saggi archeologici hanno restituito nuovi importanti dati e conferme

sulle strutture antiche e sugli impianti storici.

L’intervento ha raccolto i dati di studio e ha permesso un restauro di elevato

livello culturale che ha finalmente portato i giardini a nuova vita, mantenendo

la sua impostazione storicizzata, i percorsi geometrici con le siepi di bosso,

il labirinto, il pergolato di rose, il fondale coi monumentali cedri del Libano.

Anche il Giardino di Levante, ciò che resta dell’antico, splendido giardino

rinascimentale, è stato anch’esso oggetto di restauro e ospita adesso al proprio

interno uno spazio in cui esporre i segnali tombali rinvenuti nella necropoli di

Spina, costituiti da elementi lapidei provenienti da tutto il bacino del

mediterraneo. Questa esposizione servirà anche per testimoniare le rotte

commerciali dell’emporio spinetico.

Dati tecnici

Inquadramento

Il progetto è stato elaborato dall’architetto Maria Luisa Mutschlechner con

la collaborazione di molti specialisti e con il contributo dello Studio

Associato Pangea di Padova.

Ha partecipato alla fase preliminare di valutazioni e rilevi agronomici il

Comune di Ferrara nominando l’agronomo Giovanni Morelli – Studio Associato

PROGETTO VERDE .

Sono state effettuate approfondite ricerche storiche e d’archivio con la

collaborazione dell’Architetto Caterina Tantillo, nell’ambito di una convenzione

di ricerca con l’Università di Roma la Sapienza, ed una serie di sondaggi, per

quanto riguarda le indagini archeologiche nel giardino, realizzati dalla

Cooperativa La Fenice –Archeologia e Restauro. Al fine di comprendere l’uso dei

terreni nei secoli scorsi e risalire alle piante un tempo a dimora nel giardino

sono state effettuate delle analisi palinologiche riferite al periodo tra il XV

ed il XVI secolo coordinate dalla Dott.ssa Silvia Marvelli del centro C.A.A.

Nicoli di san Giovanni in Persiceto.

Il notevole lavoro di studi, ricerche, indagini ed analisi, indispensabile per

un intervento di restauro, ha restituito un quadro esaustivo della storia e

dello sviluppo del giardino.

Del giardino rinascimentale vero e proprio non rimane traccia. Dall’iconografia

storica si può desumere che si estendeva ad est del Palazzo insieme con una

stalla ed alcune fabbriche.

Dalle indagini archeologiche è emerso che nell’attuale giardino a sud vi era un

muro di cinta che tagliava trasversalmente il giardino con una porta di accesso

all’area esterna che era coltivata ad orto - frutteto. Tale muro è stato

demolito verso la metà del 1800. La destinazione d’uso ad orto è rimasta

invariata fino all’inizio del ‘900.

Verso gli anni ’30, in occasione del restauro del Museo, si procedette al

ridisegno dei giardini di mezzogiorno e di levante, con una ricostruzione

immaginaria di un giardino rinascimentale. Il disegno redatto dal disegnatore

tecnico Stanzani, che non si basava sulle preesistenze ma era frutto di

un’invenzione grafica, applicava con buona volontà le direttive che provenivano

dai dettami ministeriali sulla riproposizione del giardino rinascimentale

ferrarese.

Nel 1939 il giardino si presentava come una semplice compartimentazione a

riquadri che delineava le aiole contornate da bosso e ligustro e manteneva le

direttrici dei percorsi ancora oggi esistenti, sia ad est che a sud. La

prospettiva dei percorsi si concludeva con esedre curve di ligustro che

occludevano la vista.

I giardini, al momento dell’avvio dei lavori di restauro, si presentavano come

il risultato dell’intervento degli anni ’30 e di una serie successiva di

integrazioni e di iniziative spontanee e non coerenti.

Il labirinto e gli altri disegni di bosso sono stati aggiunti dopo gli anni ’50,

all’interno dei riquadri inizialmente vuoti; successivamente sono stati aggiunti

i Cupressus Arizonica, i Tassi, le Thuie, i Cercis, Robinie, gli Abeti ed è

stata realizzata la galleria delle rose.

Col passare degli anni si è così perso il disegno del giardino formale e a

favore di un sovraffollamento disordinato di arbusti ed alberature che

presupponeva una sempre maggiore necessità di manutenzione.

L’intervento

Il risultato di una evoluzione del giardino non programmata e coordinata ha

portato alla necessità di un urgente ed articolato intervento di riordino, non

solo di tipo formale ed estetico ma anche funzionale a ragioni di sicurezza e di

pubblica incolumità.

Una sempre più scarsa manutenzione del giardino aveva, infatti, definitivamente

messo in crisi il sistema, innescando un meccanismo di autodistruzione.

L’intervento effettuato è consistito in realtà in una manutenzione conservativa,

che ha tenuto conto sia dei dati archeologici rinvenuti sia delle conseguenze

dei restauri congetturali degli anni Trenta e delle modifiche successive.

E’ stata mantenuta la struttura ed il disegno delle siepi, dei percorsi ed anche

di alcuni elementi aggiunti come il labirinto e la galleria di rose perché

fortemente elementi caratterizzanti il giardino.

I Cedri Deodara e del Libano, che si trovano verso il confine sud, sono stati

oggetto di un intervento di rimonda del secco e di innalzamento della chioma.

Il labirinto e, in generale, tutte le siepi in bosso sono state oggetto di

interventi puntuali di ricucitura mediante integrazione e sostituzione delle

fallanze.

I quattro tassi sono stati riposizionati al centro dei riquadri oltre il pozzo

per non interferire con la vista prospettica dal portico d’entrata, con la

lettura del disegno delle siepi e per la tutela delle strutture archeologiche

rinvenute tra gli 80 e 100 cm di profondità.

Al centro dei riquadri delle siepi laterali, le preesistenti piante di Thuia ed

una Magnolia sono state sostituite con due alberi di Melograno, pianta già

presente nel giardino, molto utilizzata nel corso del rinascimento e

rappresentata nelle decorazioni della Sala del Tesoro del Garofalo.

Le aiole sono state rimodellate e all'interno dei riquadri sono state piantate

specie erbacee, tappezzanti e bulbose fiorite per creare una copertura stabile e

non invasiva del piano sottostante. Si è scelto di mettere a dimora specie con

radici superficiali con per creare superfici cromaticamente uniformi e fiorite,

che sottolineino con la loro diversità il disegno delle siepi.

Il muro di cinta è stato rivestito con piante rampicanti fiorite quali: Rose,

Hydrangee, Clematis armandii, e viti americane che cresceranno su idonei

grigliati in ferro.

E’ stato infine di realizzato un impianto di illuminazione.

Ferrara. Palazzo Costabili, sede del Museo Archeologico Nazionale. Il giardino

prima dell'avvio dei lavori di restauro

18 settembre 2009 - Presentazione del progetto

di valorizzazione degli spazi verdi di Palazzo Costabili

Comunicato stampa

Il giardino che vediamo oggi è il risultato di un intervento degli anni ’30 del

secolo scorso e di una serie di successive integrazioni e casualità inclusa, a

partire dagli anni ’50, una manutenzione non coordinata che ha dato ampio spazio

ad iniziative spontanee motivate da questioni di urgenza e dalla disponibilità

fortuita di piante.

Il giardino rinascimentale è andato completamente perso e non ne abbiamo

documentazione. Sappiamo che si estendeva ad est del Palazzo, con giardini, una

stalla ed alcune fabbriche. Di esso non rimane che un piccolo brandello: i

terreni sono stati frazionati e venduti, modificandone poi la destinazione

d’uso.

Il Palazzo è stato per lunghi periodi abbandonato, causando ulteriori perdite e

mutilazioni.

Dalle indagini archeologiche è emerso che nell’attuale giardino a sud c’era un

muro di cinta che tagliava trasversalmente il giardino, con una porta di accesso

all’area esterna che era coltivata ad orto - frutteto. Il muro è stato demolito

verso la metà del 1800 mentre la destinazione d’uso ad orto è rimasta invariata

fino all’inizio del ‘900.

Verso gli anni ’30, in occasione del restauro del Museo, si procedette al

ridisegno del giardino dove ora si trova, a sud e ad est del Palazzo, una

ricostruzione immaginata di un giardino rinascimentale. Il disegno non si basava

sulle preesistenze ma era frutto di un’invenzione. Il progetto fu redatto da un

disegnatore tecnico, lo Stanzani, che, applicando con buona volontà le direttive

sulla ricreazione del giardino rinascimentale ferrarese che provenivano dai

dettami ministeriali, presentò molte soluzioni alternative.

Nel 1939 il giardino si presentava come una semplice compartimentazione a

riquadri che delineava le aiole contornate da bosso e ligustro, mantenendo le

direttrici dei percorsi ancora oggi esistenti, sia ad est che a sud.

A chiudere la prospettiva dell’entrata, i percorsi e i riquadri si concludevano

con esedre curve di ligustro, più alte per occludere la vista.

Il labirinto (e i giochi interni ai riquadri con le siepi in bosso) è stato

aggiunto all’interno dei riquadri inizialmente vuoti dopo gli anni ’50;

successivamente sono stati aggiunti i Cupressus Arizonica, i Tassi, le Thuie, i

Cercis e le Robinie ed è stata realizzata la galleria delle rose.

In questo modo si è progressivamente perso il disegno del giardino formale e si

è creato un sovraffollamento disordinato di arbusti ed alberature che ha

provocato la necessità di una manutenzione sempre maggiore proprio mentre veniva

progressivamente ridotta per questioni economiche. Risultato, una manutenzione

inadeguata in termini quantitativi. Il tutto aggravato dall’istallazione, in una

porzione del giardino sud, verso via Porta d’Amore, di imponenti impianti per il

condizionamento e dalla formazione di un accesso e di una rampa. Un nuovo

accesso ed una rampa venivano creati anche nel giardino ad est, da via XX

Settembre.

Anche i pozzi, risalenti ai primi dell’800, non sono originali e non

appartengono al luogo. Provengono entrambi da smembramenti di altre proprietà,

uno è originario di una casa Ferrarese e l’altro di una casa Veneziana, e sono

stati riposizionati dove si trovano tuttora. La loro posizione nel sito non

corrisponde a tracce antiche né si relaziona con il sistema di raccolta e

distribuzione dell’acqua.

Il progetto di restauro elaborato dall'Arch. Maria Luisa Mutschlechner in

collaborazione con l'Arch. Matteo Pernigo

Il progetto di restauro del giardino è stato elaborato con rara sensibilità e

competenza dall’architetto Maria Luisa Mutschlechner (Soprintendenza per i Beni

Architettonici e Paesaggistici di Roma) con la collaborazione di molti

specialisti e il contributo dell'Arch. Matteo Pernigo dello Studio Associato PanGEA di Padova.

Il notevole lavoro di studio, ricerca, indagine ed analisi, indispensabile

all’intervento di restauro, ha restituito un quadro esaustivo della storia e

dello sviluppo del giardino.

Indagini archeobotaniche e palinologiche, curate da Marco Marchesini,

Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna, e Silvia Marvelli,

Centro Agricoltura Ambiente "Giorgio Nicoli" di San Giovanni in Persiceto

(Bologna), hanno restituito interessanti dati sulle specie vegetali presenti

nell’area nel corso dei secoli.

Studi agronomici condotti da Giovanni Morelli, grazie ad una convenzione di

collaborazione con il Comune di Ferrara (che ha anche sostenuto le relative

spese), hanno consentito di ricostruire un quadro completo dello stato

vegetazionale e agronomico.

Saggi archeologici condotti da Maurizio Molinari hanno restituito nuovi

importanti dati e conferme sulle strutture antiche e sugli impianti storici.

Non possiamo dimenticare, infine, l’impegno dell’Istituto Tecnico Agrario “F.lli

Navarra” di Ferrara che ha clonato il bosso originale per mettere a disposizione

nuove piante da impiegare nella integrazione delle siepi.

Messa a dimora delle talee di bosso da parte degli allievi dell'Istituto Tecnico

Agrario “F.lli Navarra” di Malborghetto di Boara (FE)

Il progetto di restauro del giardino

Il restauro non può ricreare qualcosa che non è mai esistito. La teoria e la

pratica della conservazione sono finalizzate a tramandare le cose, così come ce

le consegna l’accidentalità della concatenazione dei fatti: in caso contrario si

andrebbe a falsificare ciò che è realmente accaduto.

L’intervento proposto si configura in realtà come una manutenzione conservativa

che tiene conto sia dei materiali archeologici sottostanti la superficie, che

delle conseguenze dei restauri congetturali degli anni Trenta e di alcune

modifiche ed integrazioni apportate negli anni seguenti.

Sarà mantenuta la struttura ed il disegno attuale delle siepi e dei percorsi, e

saranno mantenuti anche alcuni elementi aggiunti come il labirinto e la galleria

di rose, considerati ormai elementi caratterizzanti questo giardino.

Sarà mantenuta la struttura ed il disegno attuale delle siepi e dei percorsi, e

saranno mantenuti anche alcuni elementi aggiunti come il labirinto e la galleria

di rose, considerati ormai elementi caratterizzanti questo giardino.

Saranno mantenuti anche i Cedri Deodara e del Libano che si trovano verso il

confine sud, al momento oggetto solo di un intervento di rimonda del secco ed

innalzamento della chioma.

Il progetto mira a riordinare e ripulire il giardino a partire dalle molte

piante infestanti, arbusti ed alberi che sono assolutamente ad di fuori di un

ordine formale.

Saranno abbattuti anche quegli alberi, come gli abeti, che rappresentano un alto

rischio di crollo o di cedimento di rami, come già avvenuto lo scorso inverno.

Il giardino sarà ripulito anche da altri elementi di disturbo e dai vari

materiali depositati negli anni.

Il labirinto e in generale tutte le siepi in bosso saranno conservati con

interventi puntuali di ricucitura, mediante integrazione e sostituzione delle

fallanze con gli esemplari degli anni ’30 clonati dall'Istituto Navarra.

La galleria di rose sarà mantenuta ma si procederà alla sostituzione della

struttura in ferro -realizzata in economia, con materiali di recupero- con una

nuova struttura che avrà un disegno semplice e una forma analoga all’esistente.

Ove possibile si manterranno le attuali rose, integrandole se necessario con

nuove varietà.

Gli attuali quattro tassi saranno riposizionati al centro dei riquadri oltre il

pozzo, per migliorare la vista prospettica dal portico d’entrata e la lettura

del disegno delle siepi.

Lo spostamento dei Tassi è dovuto anche a problemi archeologici. L'intervento

mira a tutelare una struttura muraria rinvenuta nel giardino sud, a circa 1

metro di profondità, evitando ulteriori danni alla costruzione di cui rimane,

oltre al fondamento, anche piccole porzioni di alzato (decorato a cortina

dipinta)

Al centro dei riquadri delle siepi laterali, dove si trovano una Thuia ed una

Magnolia, si prevede la piantumazione di due alberi di Melograno, pianta già

presente nel giardino e tipica dei giardini rinascimentali.

Le aiole saranno migliorate nel modellamento; per potenziare gli scoli,

all'interno dei riquadri saranno piantate specie erbacee, tappezzanti e bulbose

fiorite per creare una copertura stabile e non invasiva del piano sottostante,

utilizzando specie con radici superficiali. L’intenzione è creare superfici

cromaticamente uniformi e fiorite, che sottolineino con la loro diversità il

disegno delle siepi.

I livelli del terreno sono stati modificati in più riprese nel tempo. Il

progetto prevede di intervenire con una sistemazione superficiale del suolo,

apportando dei correttivi di minima alle attuali pendenze per migliorare gli

scoli. A tal fine saranno creati drenaggi e nuovi punti di raccolta e deflusso

delle acque meteoriche

I percorsi nel giardino, che oggi presentano avvallamenti e profili irregolari,

saranno regolarizzati e rifiniti in stabilizzato pressato e rullato, in modo da

essere percorribili anche da persone anziane e/o disabili.

Il muro di cinta, modificato e ricostruito nella parte superiore nel corso del

tempo, sarà rivestito con piante rampicanti fiorite -quali Rose, Hydrangee,

Clematis armandii e viti americane- che cresceranno su idonei grigliati in

ferro. Tali strutture saranno di fattura analoga a quella della galleria delle

rose. Il sistema dei grigliati avrà anche una funzione schermante e servirà a

mascherare gli impianti di condizionamento e a creare delle compartimentazioni

fra il giardino sud, l’area di carico e scarico del museo ed il giardino est.

Per quanto concerne l’aspetto degli impianti, allo stato attuale esiste un

sistema di irrigazione non funzionate ed un pozzo artesiano che risulta non

essere mai stato messo in funzione. L’intervento prevede la messa in funzione di

questo pozzo e la realizzazione di un nuovo impianto automatico di irrigazione a

goccia e con irrigatori statici. Si prevede infine di realizzare le opere

necessarie per la predisposizione di un impianto di illuminazione notturna del

giardino.

Ricostruzione del paesaggio vegetale e dell’ambiente circostante Palazzo

Costabili, detto “di Ludovico il Moro”

I Dottori Marco

Marchesini, Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna, e

Silvia Marvelli, C.A.A. Giorgio Nicoli,

Sede di S. Giovanni in Persiceto, hanno eseguito una serie di analisi

archeobotaniche e palinologiche dai risultati in gran parte sorprendenti.

Riportiamo di seguito una sintesi della loro relazione che ha suscitato grande

interesse tra gli addetti ai lavori.

L’archeologia del paesaggio è una tematica sempre più ricorrente nella

letteratura storica e archeologica degli ultimi decenni. Essa collega l’uomo

all’ambiente in cui vive, associando due ambiti sempre più inscindibili l’uno

dall‘altro: fin dalle epoche più antiche l’insediamento antropico è condizionato

dal paesaggio vegetale che, a sua volta, viene continuamente modificato dalle

attività dell’uomo. Da qui la necessità di ricostruire il paesaggio antico

incrociando i dati archeologici a quelli di altre discipline quali la

geomorfologia, la sedimentologia, la climatologia, la pedologia, l’archeobotanica

e l’archeozoologia.

Le indagini palinologiche consentono non solo di ricostruire l’evoluzione del

paesaggio vegetazionale e ambientale di un determinato luogo, ma anche di

individuare le varie attività dell’uomo nel corso del tempo, scoprendo ad

esempio quali piante coltivava e/o raccoglieva, quali utilizzava e per quale

scopo, quali attività esercitava su una determinata area (es. ceduazione dei

boschi, vinificazione, trebbiatura) o ancora, segnalano la presenza di aree

boscate oppure di zone umide, di prati/pascoli o di canali/fossati, ecc.,

informazioni fondamentali per meglio inquadrare il substrato, il clima,

l’orografia e la topografia di un determinato contesto. Questi studi rendono

inoltre possibile ricostruire importanti aspetti dell’alimentazione umana, degli

scambi commerciali, dell’utilizzo medicamentoso e fitoterapico di alcune piante,

delle offerte votive legate ai riti religiosi e funerari, ecc.

Questo contributo presenta i risultati dell’analisi palinologica di sei campioni

prelevati da diversi sondaggi nell’area del giardino di Palazzo Costabili detto

“di Ludovico il Moro”, attuale sede del Museo Archeologico Nazionale di Ferrara.

I campioni di sedimento sottoposti ad analisi palinologica sono stati prelevati

dall’archeologo Maurizio Molinari in sondaggi effettuati in diverse zone del

giardino.

Fasi del campionamento pollinico sotto i cedri del giardino di Palazzo Costabili

I risultati delle indagini palinologiche consentono di ricostruire la storia del

contesto vegetale che si è avvicendato nel corso del tempo all’interno

dell’attuale giardino: il paesaggio vegetale antecedente il Giardino era

alquanto deforestato e caratterizzato da un ambiente molto aperto e con costanti

ed evidenti segni delle attività dell’uomo.

Le piante legnose non raggiungono mai il 17% e sono sempre fortemente in

sottordine rispetto alle piante erbacee. Gli Alberi+Alberi/arbusti costituiscono

la componente maggiore, mentre decisamente meno rappresentati risultano gli

arbusti

Più ricca e diversificata è la componente erbacea, predominante in tutti i

campioni esaminati. Nel complesso le Erbacee sono rappresentate soprattutto da

Graminacee, sia spontanee che coltivate.

Gli Indicatori Antropici sono costituiti da piante la cui presenza è

direttamente e strettamente collegata alle attività dell’uomo perché coltivate

oppure perché vivono in ambienti creati dall’uomo o direttamente ad esso

collegati.

Vengono di seguito descritti i contesti vegetazionali emersi dalle indagini

polliniche suddivisi in ambiti cronologici.

IL PAESAGGIO VEGETALE E L’AMBIENTE CIRCOSTANTE PALAZZO COSTABILI A META’ DEL

XV SECOLO

Il contesto vegetazionale descrive un ambiente decisamente molto aperto con

presenza di rare alberature; sono presenti orti di medie dimensioni alternati ad

aree abbastanza ampie a prato o terreno lasciato incolto. Sono inoltre

documentate diverse specie tipiche di ambienti umidi, probabilmente a

testimonianza di un impianto idraulico di una certa consistenza nei pressi

dell’area del Palazzo. Sono state rinvenute anche diverse Pteridofite,

probabilmente localizzate nell’area vicina all’impianto idraulico. Si segnala

infine la rilevante concentrazione dei cereali, rappresentati in prevalenza da

orzo e grano, che può indicare sia la loro coltivazione in aree circostanti il

Palazzo, sia operazioni di trasporto o di carico/scarico delle granaglie per

essere immagazzinate/lavorate.

IL PAESAGGIO VEGETALE E L’AMBIENTE CIRCOSTANTE PALAZZO COSTABILI TRA FINE XV

E INIZIO DEL XVI SECOLO

Pressoché simile risulta il paesaggio vegetale emerso dall’analisi dei

campioni di questa fase: il contesto vegetazionale rimane nettamente aperto, con

presenza di alcuni alberi da frutto fra cui Ciliegio e Vite. Prevale sempre la

componente erbacea testimoniata da orti di medie dimensioni alternati ad aree a

prato più o meno ampie, parte delle quali potrebbero essere costituite dai

camminamenti posti fra un orto e l’altro. Si segnala una leggera riduzione delle

attività legate ai cereali.

Anche se in calo rispetto alla fase precedente, sono ancora documentate diverse

specie tipiche di ambienti umidi, soprattutto idro-elofite erbacee, a

testimonianza, come per la fase precedente, della permanenza di un impianto

idraulico nei pressi del Palazzo. Si contraggono anche le Pteridofite.

IL PAESAGGIO VEGETALE E L’AMBIENTE CIRCOSTANTE PALAZZO COSTABILI A META’ DEL

XVI SECOLO

Nel complesso, il quadro vegetazionale emerso dalle analisi di questi

campioni descrive un ambiente decisamente simile negli aspetti generali a quello

già evidenziato nelle fasi precedenti, ovvero un contesto intorno al Palazzo

decisamente aperto, con ampie zone a prato e a incolto e con rare alberature.

Sembra invece mutare l’assetto dell’area relativo agli orti e alle zone

destinate alla coltivazione/lavorazione delle granaglie, che in questa fase si

riducono fortemente. Ritorna più consistente la componente delle piante tipiche

di ambienti umidi, sia delle igrofite arboree che delle igro-idro-elofite

erbacee a cui si accompagnano anche le Pteridofite, a testimonianza della

presenza di vasche/impianti idraulici attivi in questa fase nei pressi del

Palazzo. Si segnala infine una riduzione degli Indicatori Antropici Spontanei,

probabilmente dovuto ad una maggiore cura e manutenzione dell’area circostante

il Palazzo da parte dell’uomo.

CONCLUSIONI

Il contesto vegetazionale emerso dalle analisi polliniche eseguite durante i

sondaggi archeologici effettuati nel Giardino di Palazzo Costabili descrivono un

ambiente decisamente molto aperto con presenza di rare alberature in tutte le

fasi esaminate. Prevale sempre la componente erbacea testimoniata da numerose

specie antropiche: particolarmente significativo il rinvenimento di numerose

ortive che attesterebbe la presenza di orti di medie dimensioni dove venivano

coltivate varie piante quali Chenopodiacee con rape e bietola da costa,

Crucifere (iberidella e senape), Composite (cicoria comune -nella foto- e

lattuga), menta e numerose Umbellifere fra cui aneto puzzolente, angelica

arcangelica, ecc. Inframmezzati agli orti vegetavano anche diverse piante da

frutto quali Vite, Noce e diversi Pruni fra cui anche il Ciliegio. E’ possibile

che all’interno di questi orti fossero presenti anche arbusti quali Erica ed

Eliantemo.

Il contesto vegetazionale emerso dalle analisi polliniche eseguite durante i

sondaggi archeologici effettuati nel Giardino di Palazzo Costabili descrivono un

ambiente decisamente molto aperto con presenza di rare alberature in tutte le

fasi esaminate. Prevale sempre la componente erbacea testimoniata da numerose

specie antropiche: particolarmente significativo il rinvenimento di numerose

ortive che attesterebbe la presenza di orti di medie dimensioni dove venivano

coltivate varie piante quali Chenopodiacee con rape e bietola da costa,

Crucifere (iberidella e senape), Composite (cicoria comune -nella foto- e

lattuga), menta e numerose Umbellifere fra cui aneto puzzolente, angelica

arcangelica, ecc. Inframmezzati agli orti vegetavano anche diverse piante da

frutto quali Vite, Noce e diversi Pruni fra cui anche il Ciliegio. E’ possibile

che all’interno di questi orti fossero presenti anche arbusti quali Erica ed

Eliantemo.

L’elevata presenza di cereali, in particolare nella fase iniziale della serie,

potrebbe documentare sia la loro coltivazione in aree circostanti il Palazzo,

sia l’esistenza non lontano dal Palazzo di un’area destinata alla lavorazione

del grano o dell’orzo oppure di un edificio in cui venivano effettuate

operazioni di scarico ed immagazzinamento delle granaglie.

La buona presenza del gruppo delle Graminacee spontanee accompagnate dalle

Cicorioidee documenta l’esistenza di aree di medie dimensioni destinate a

prato/incolto soggette a calpestio presenti nelle immediate adiacenze dell’area.

Alcune di queste zone potevano costituire i camminamenti posti fra un orto e

l’altro.

Sono inoltre documentate diverse specie tipiche di ambienti umidi, soprattutto

idro-elofite erbacee, che segnalano un impianto idraulico di una certa

consistenza nei pressi del Palazzo.

La copertura arborea rimane sempre sullo sfondo del paesaggio: prevalgono le

Latifoglie Decidue con numerose specie tipiche del Querceto planiziario quali

Quercus caducifoglie e in particolare Farnia, Roverella accompagnate da Carpini,

Nocciolo, Frassini e Olmo. Risultano invece in sottordine le Conifere, che sono

rappresentate prevalentemente da Pini e da Abete bianco, presente in tracce. E’

plausibile pensare che qualche pianta arborea sia di Latifoglie Decidue che di

Conifere potesse vegetare anche nell’area circostante il Palazzo, anche se le

specie rinvenute fanno più propendere per apporti provenienti da aree boschive e

collinari/montane per le Conifere, soprattutto per la prima e la seconda fase.

ULTERIORI ANALISI POLLINICHE

Il contesto vegetazionale emerso dalle ulteriori analisi polliniche eseguite

con carotaggi nel Labirinto e presso il muro perimetrale del Giardino di Palazzo

Costabili descrive un ambiente sempre decisamente aperto nell’area del labirinto

con presenza di rare alberature costituite da Latifoglie Decidue e specie

sempreverdi fra cui varie Cupressacee e Pini accompagnati da siepi di Bosso e

Alloro. Nei campioni del Labirinto prevale sempre la componente erbacea,

testimoniata da pollini riferibili al gruppo delle Graminacee spontanee

accompagnate a diverse Composite fra cui in prevalenza Cicorioidee che,

accompagnate alla Graminacee, documentano aree di medie dimensioni destinate a

prato.

Nel campione basale della carota al centro del labirinto risulta rilevante la

presenza di specie tipiche di ambienti umidi e, in particolare, di igro/idrofite

a testimonianza dell’esistenza di una struttura con acqua permanente in tutti i

periodi dell’anno.

Nel campione 1 e 2 sono state rinvenute varie specie ortive che attesterebbero

la presenza di zone ad orti di medie dimensioni dove venivano coltivate varie

piante quali rape e bietola da costa, Crucifere (iberidella e senape), cicoria

comune, menta e numerose Umbellifere fra cui aneto puzzolente, angelica

arcangelica, ecc. come risulta anche nei precedenti campioni analizzati dei

livelli archeologici.

Nell’area vicino al muro perimetrale si verifica un incremento di specie arboree

ornamentali sempreverdi (Pini, Cedri e diverse Cupressacee con Cipressi e Thuie)

accompagnati da Latifoglie sempreverdi quali Bosso e Ligustro. Rimane costante

la presenza di zone lasciate a prato; si segnala la rilevante presenza di

Pteridofite, soprattutto Felci, che potrebbero essere state impiegate come

specie ornamentali.

Fasi del campionamento pollinico nel labirinto del giardino di Palazzo Costabili

Informazioni:

Direttore Lavori, Arch. Matteo Pernigo

Responsabile del procedimento, Arch. Andrea Sardo

Analisi archeobotaniche e palinologiche,

Dott. Marco Marchesini e

Dott.ssa Silvia Marvelli

Pagina a cura di Carla Conti